風のない日の雪は粉砂糖をふるった時のようにこんもりと、風の日の雪はぼってりと生クリームを塗った時のよう。 積もる解けるを繰り返してできる雪の断面はまるでミルフィーユ。ケーキのように美味しそうだけど、甘くない屋根雪のはなしが気になる方の参考になれば。

雪下ろしは必要?

事故リスクが伴うので、必要ないなら雪下ろしはやらないが、家がつぶれないまでも、窓やドアが開かなくなるようでは換気や火災のことを考えるとやはり心配。 特に無落雪屋根の建物では、屋根の雪は解けるか下ろさないかぎり勝手にはなくなりません。 しかし残念なことに、雪下ろしが必要かどうか、どれくらい積もったら雪下ろしをすべきか?という疑問には、新築物件や大規模工務店による中古物件でもないかぎり、答えてくれる人はそうそういません。

ネット上には「無落雪屋根なら2mまで大丈夫」、「耐雪住宅は3m」、「木造住宅は一般的に1m」などいろいろな情報がありますが、 年代、設計者、メーカーなどの前提条件があてはまらないかぎり、判断材料になりません。

雪の重さを知ることから

建物のことはその建物自身に聞くのが一番です。屋根雪の重さと建物の様子を経過観察すれば、雪下ろしの方針は立てられるはず、ということで屋根雪計測始めました!

結果はこちら↓

調査例:無落雪M型屋根の木造中古住宅

2階建、融雪設備なし、金属屋根、日当たり良好、2階暖房設備の使用なし

地域特性:設計上の垂直積雪量1.5m、比重0.3、多雪区域

調査方法:屋上1~3か所にポールを設置し、数日おきに積雪深と屋内の窓やドアの開閉状況を確認。積雪重量が最大となる頃に屋根雪の断面と重量を計測する。

~積雪深~

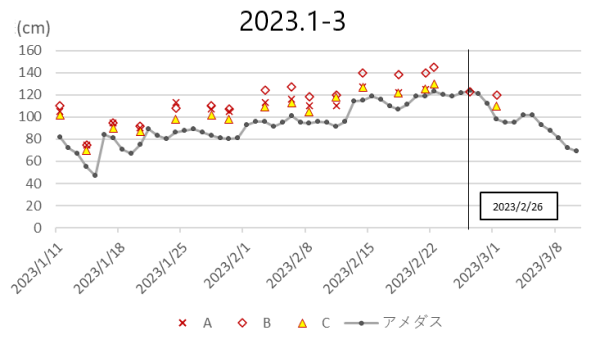

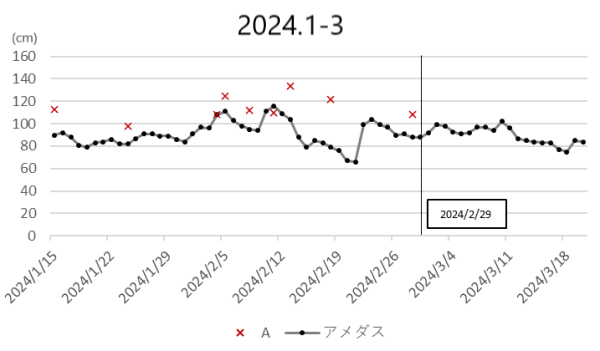

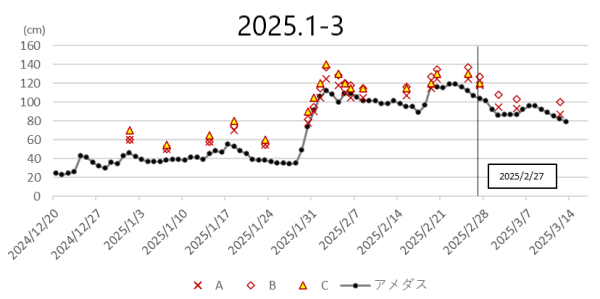

図のA,B,Cは屋根雪、黒点は最寄りのアメダス観測点での積雪深です。

この建物の屋根雪はアメダス観測点よりも平均約20cm多く、その差が40cmを超えることもありました。雪雲の通り道次第でこういうこともあるでしょう。

屋根雪が増えると一部の窓やドアは開きにくくなっていたが、雪解けと共に元どおりになりました。変形は弾性の範囲内のようでした。

~積雪重量~

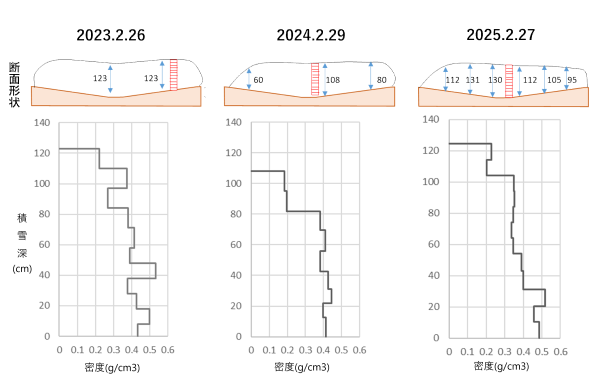

今年はもうまとまった雪は降らなそうだなぁという頃に、屋根雪大谷♪を楽しんだりしながら、その断面形状を観察し、図の赤で印した部分で雪のブロックを切り出して重さを計りました。

屋根雪の形状は毎年少しずつ違っています。

断面観察日の屋根雪の平均比重はいずれの年も0.3を超えていました。

~雪下ろしの方針は?~

この建物は時期としては2月初旬から中旬、最寄りのアメダス観測点の積雪深が100cmを超えた頃に、一部の窓やドアが開きにくくなりました。 そのため、それ以降にドカ雪や日降水量100mm近いみぞれなどの予報が出たら、雪下ろしをした方が良さそうです。

他にも、気温が急激に上がる日中や下がる夕方などに、温度変化によってサッシやどこかしらの部材から音がする(これは木造住宅以外の物件でもありえます)ことがありますが、 一日中曇りや雪の日でも同じような音が聞こえてきたら、雪の重みが原因になっている可能性があるので、雪下ろしをして音が変化するかどうか確かめた方が良さそうです。

一部の窓やドアが開かなくなる程度であれば、避難路の確保という面では、開閉に支障のない窓やドアのある部屋で過ごすようにしたり、その窓周辺の雪かきをすれば良いのではないかと思います。 もちろん、火事を出さないように気を付けることが一番大切です。換気の面では、扇風機やサーキュレーターなどを使って、他の部屋から新鮮な空気を送り込むしかないでしょう。

さいごに

3年もかけて経過観察をせずとも、請けてくださる業者さんがいれば、専門家に現地調査&構造計算をしてもらえば済む話ではあります。 でも、実際に調べてみると、雪下ろしをする方には、雪下ろしが必要と考える理由があるのだろうということも理解できました。

雪下ろし事故が多いのは事実で、むやみに雪下ろしを勧めることはしませんが、雪下ろしの際には、事故防止のための情報が公的機関からたくさん出されているので、そちらを参照してください。

国土交通省:ホーム>政策・仕事>国土政策>地方振興>雪下ろし安全10箇条~除雪作業中の事故に注意しましょう~

https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000139.html

防災科学技術研究所雪氷防災研究センター:雪おろシグナル→「安全対策」のタブまたはボタン

https://seppyo.bosai.go.jp/snow-weight-hokkaido

越後雪かき道場:出版物>雪かき道〈越後流〉指南書(英訳あり)

https://dojo.snow-rescue.net/html/Publication_01.html

屋根雪計ったことのある方、是非IDOに感想ご意見お寄せください。また、うちの田畑の積雪はこんな感じ、というような情報もお待ちしております!

(右上のメニューボタンから、お問合せページにアクセスしてください。)